MARZO 2025

Buonsalve a tutt3! Marzo è trascorso in un lampo, quasi più veloce di febbraio, ed è stato ricco di letture – alcune andranno a rimpolpare una piccola novità che spero di annunciarvi presto. Questo mese gli interventi sul canale Telegram sono stati pochi ma soltanto perché ho potuto mettere le mani sul nuovo saggio di Ludovica Morrone, di cui troverete il collegamento alla recensione in coda a questo articolo.

Buona lettura e al prossimo mese~!

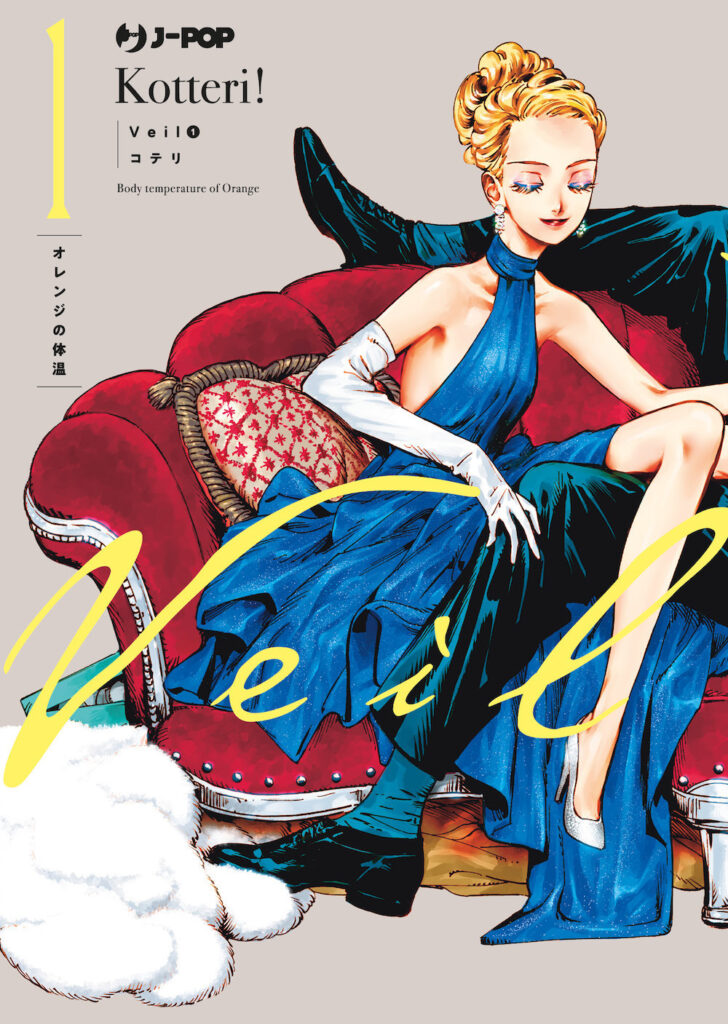

[📚] CONSIGLI DI LETTURA: VEIL – VOL. 1: BODY TEMPERATURE OF ORANGE (2019)

Ho avuto il piacere di conoscere Kotteri quando ancora disegnava fanart su Jojo, che beccavo in giro su Pixiv e Twitter. Il suo modo di disegnare aveva qualcosa di grazioso ed estramemente preciso e sottile, tre qualità che ho ritrovato tutte in questa sua opera originale.

Veil è una raccolta di brandelli di vita – fatti di incontri, conversazioni, faccende quotidiane, piccole svolte. Una vita che intreccia i destini di Emma e Alexander, i due protagonisti, che si muovono in uno sfondo simil-europeo ma più probabilmente russo. Europeo è anche lo stile di questo manga, per lo meno nel character design e nelle scelte di colorazione.

Un po’ meno nell’impostazione della tavola, che tradisce l’origine di questa storia sul web. E infatti le vignette, tutte disegnate a mano e volutamente un po’ storte, si sviluppano molto di più in senso orizzontale che verticale, come se chiedessero allə lettorə di scrollare verso il basso, piuttosto che voltare pagina.

Non che questo infici la lettura, anzi. Il volume confezionato da J-POP è bello da sfogliare, da vedere e da toccare e rende giustizia al tratto elegante e raffinato di Kotteri! La storia esiste, in sottofondo e in sordina, perché l’autrice si concentra e ci fa concentrare piuttosto sulle sensazioni, sui colori, sugli odori, sui sentimenti in sospeso in tante piccole situazioni che si svolgono fra “lui” (Alexander) e “lei” (Emma) i due protagonisti di quella che è una storia d’amore.

Una storia d’amore però mai raccontata a voce alta ma delineata tutta nei dettagli. È una lettura deliziosa, leggera, rilassante e che riempie di curiosità – proprio perché concede solo briciole di fatti allo sguardo dellə lettorə. E a me fa venire una gran voglia di leggere il secondo volume, per vederne ancora, di adorabili interazioni fra questo poliziotto serioso dai capelli rossi e questa avventurosa ragazza bionda, cieca ma non per questo meno determinata a farsi strada nella vita.

(RECENSIONE DISPONIBILE ANCHE SU GOODREADS)

[👁️] CONSIGLI DI VISIONE: ULTRAMAN RISING (2024) | PAPÀ PER CASO, EROE PER SCELTA

Alcuni mesi fa Animation Obsessive ha pubblicato un’interessante intervista a Scot Stafford, compositore delle musiche di “Ultraman: Rising“. Stafford dettagliava in quell’intervista il suo lavoro per questo lungometraggio, uscito in esclusiva su Netflix. A colpirmi non era stato solo il fatto che fosse stato coinvolto, insieme al direttore del sonoro, fin dalle fasi iniziali dell’animazione – dettaglio che aveva permesso una maggiore armonizzazione dell’aspetto sonoro con quello visuale.

Ero rimasta impressionata dalla cura che traspariva dalle parole dell3 addett3 ai lavori di questo progetto e dalla descrizione dell’evento che mette in moto la trama: il protagonista, dopo aver assistito alla morte di un suo nemico, si ritrova costretto a crescerne la figlia. Un paio di settimane fa sono finalmente riuscita a vedere “Ultraman: Rising” e ne sono rimasta deliziata.

La trama è semplice, premessa fondamentale che per me attesta la buona qualità del film, in un’epoca in cui troppa carne viene messa a cuocere in opere che non riescono a sviscerare bene neanche uno dei numerosi temi che affrontano. Ken Sato, egoista e vanesio giocatore di baseball emigrato in Giappone da ragazzino, ritorna a Tokyo, per prendere in consegna dal padre anziano i paramenti da Ultraman e proseguire la lotta contro i kaiju. Durante uno scontro, assiste alla morte di uno di loro – Gigantron – e si ritrova fra le mani un uovo: si tratta della piccola Emi, figlia di Gigantron, di cui dovrà diventare suo malgrado padre putativo.

Il tema dominante è presto detto: i difficili rapporti fra genitori e figli3. Da un lato Ken deve imparare a essere un punto di riferimento per Emi (e anche a capire come si svezzano e si intrattengono mostri giganteschi con poteri annichilenti). Dall’altro lato deve ricucire il rapporto con suo padre Hayao Sato, sbiadito e frantumato dai lunghi anni di lontananza – anche dovuti alla decisione di Hayao di concentrarsi sul suo lavoro di supereroe.

Eppure è proprio questa semplicità a lasciare spazio ai personaggi di evolvere nei tempi giusti e di costruire rapporti significativi. Ciò che rende ancora più affascinante questo lungometraggio è proprio l’attenzione con cui è stato confezionato. Prima di tutto perché è un progetto personale che frullava fin dal 2001 nella mente del suo regista, Shannon Tindle (Lost Ollie). Dopo averlo proposto a Sony, nel 2016, ha trovato accoglienza presso Netflix e un co-regista in John Aoshima (Kubo e la Spada Magica), amico e collega di vecchia data fin dai tempi della comune frequentazione alla CalArts.

I rapporti umani affiatati, da quello che traspare anche dalle interviste, sembrano essere stati uno dei punti forti di una produzione che ha avuto un inizio accidentato – visto che è partita in piena era COVID. La produttrice Lisa M. Poole ha raccontato in un breve Q&A come la produzione abbia messo a punto modi per far incontrare l3 animator3 senza violare le regole sanitarie, per poter spingere l3 più giovani di loro a confrontarsi con i veterani e trovare le soluzioni giuste.

E la collaborazione è stata la chiave vincente anche per ricostruire in modo fedele e genuino le ambientazioni giapponesi, visto che è stato interpellato un team di espert3 che correggessero lo staff, lì dove c’era bisogno di essere più puntuali nel delineare la cultura giapponese. Una cura che ha pagato, perché “Ultraman: Rising” ha una personalità molto forte, sia per ciò che riguarda proprio le ambientazioni – avvolgenti anche grazie alla decisione di girare il film in 2.35:1, riprendendo gli effetti della Tohoscope usati nei tokusatsu e nei film dedicati ai kaiju – sia per ciò che riguarda il character design e lo stile di animazione.

I riferimenti al mondo dei manga e degli anime si sprecano, come dimostra la soluzione di ricorrere a effetti visivi in bianco e nero e sfondi in stile pop-art per sottolineare azioni topiche e momenti emotivi forti. E lo studio del mondo dei tokusatsu e in particolare della serie di lungometraggi dedicati all’Ultraman originale è stato puntuale e il risultato paga – anche merito del fatto che questo film nasce da una collaborazione con Tsuburaya Production, fondata da Eiji Tsuburaya, co-creatore di Godzilla e Ultraman. Così come ha pagato rivolgersi allo studio di animazione Industrial Light & Magic, che ha saputo realizzare una storia coloratissima, visivamente mai scontata, sposando agilmente animazione, musiche, effetti sonori ed effetti speciali.

Più di tutto, a coinvolgermi è stata l’umanità dei personaggi in una storia che, ripeto, sarà semplice ma è molto d’impatto e sa alternare momenti comici e drammatici senza esasperare nessuno dei due aspetti. Una visione consigliatissima, dopo la quale vi invito anche a consultare i link allegati, perché contengono approfondimenti molto illuminanti sul making of. Grande plauso è stato rivolto al doppiaggio originale ma devo ammettere che anche la versione italiana si è rivelata molto buona.

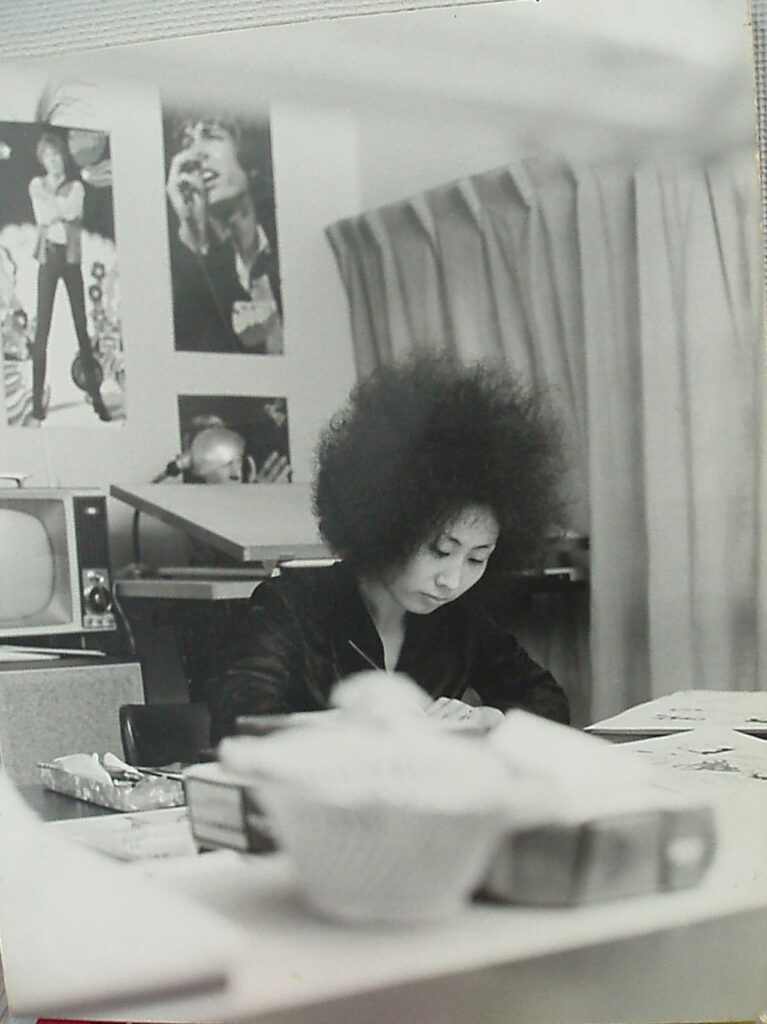

[✒️] SHŌJO BUNKA – LA CULTURA DELLE RAGAZZE (2025) | LA RIVOLUZIONE DELLE RAGAZZE E DELLE MANGAKA CHE DIEDERO FORMA AI LORO SOGNI

Chi era Jun’ichi Nakahara? E Macoto Takahashi? È vero che Osamu Tezuka ha “inventato” lo shōjo manga? Quello delle riviste shōjo e dei manga shōjo è un mero fenomeno commerciale o c’è dietro un mondo molto più complesso? A queste e molte altre domande risponde “Shōjo Bunka. La cultura delle ragazze in Giappone dalla riforma scolastica del 1872 al Salone di Ōizumi”, saggio uscito a febbraio 2025 per i tipi de La Società Editrice La Torre, che arricchisce la sua collana di approfondimenti sul mondo del fumetto, dell’animazione e della cultura (pop e non solo) giapponese. A firmarlo è Ludovica Morrone, qui al suo esordio come saggista, e offre alle stampe un volume che, pur di stampo accademico, riesce a essere diretto ed efficace come nella miglior tradizione divulgativa.

Ritorno dopo un po’ di tempo con la recensione a un nuovo libro. Questa volta tocca all’opera prima di Ludovica Morrone – su Instagram kaname.midori – un saggio tutto dedicato alla cultura delle shōjo in Giappone e della sua evoluzione dall’Era Meiji agli anni Settanta.

Trovate qui sul sito l’articolo con tutti i dettagli di una lettura che mi ha appassionato parecchio. E mi ha fatto venir voglia di recuperare molte delle opere che illustra con tanta accuratezza!

Correlati

Scopri di più da The Flamingo Strikes Back

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.