La rivoluzione delle ragazze e delle mangaka che diedero forma ai loro sogni

È interessante notare come un gruppo omogeneo di giovani studentesse e lettrici avesse avuto successo nel creare una rete di comunicazione, in un mondo in cui Internet non esisteva, tale da riuscire a far prevalere le proprie istanze. Del resto, la comunità shōjo è sempre stata molto organizzata e all’avanguardia per le richieste che proponeva all’interno dell’aria d’interesse.

Il frutto di tali attività svolte in cooperazione tra mangaka e lettrici darà vita a quella che è ricordata come “Rivoluzione shōjo”.

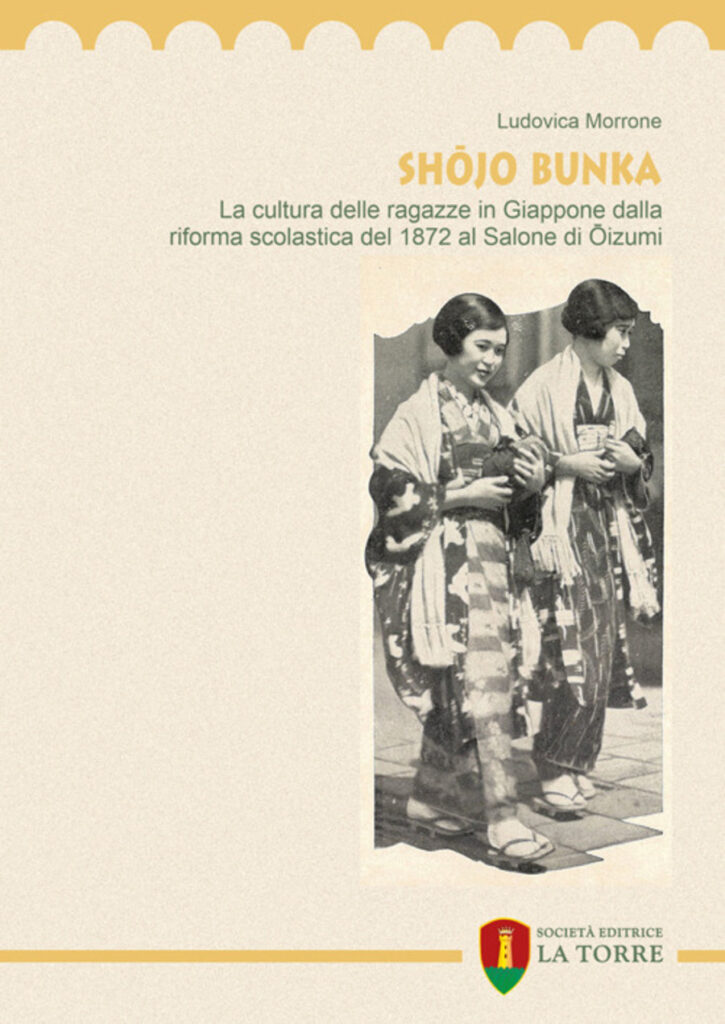

Shōjo Bunka. La culturale delle ragazze in Giappone dalla riforma scolastica del 1872 al Salone di Ōizumi, Ludovica Morrone, Società Editrice La Torre, Caserta, 2025, p. 104

Chi era Jun’ichi Nakahara? E Macoto Takahashi? È vero che Osamu Tezuka ha “inventato” lo shōjo manga? Quello delle riviste shōjo e dei manga shōjo è un mero fenomeno commerciale o c’è dietro un mondo molto più complesso?

A queste e molte altre domande risponde “Shōjo Bunka. La cultura delle ragazze in Giappone dalla riforma scolastica del 1872 al Salone di Ōizumi”, saggio uscito a febbraio 2025 per i tipi de La Società Editrice La Torre, che arricchisce la sua collana di approfondimenti sul mondo del fumetto, dell’animazione e della cultura (pop e non solo) giapponese.

A firmarlo è Ludovica Morrone, qui al suo esordio come saggista, e offre alle stampe un volume che, pur di stampo accademico, riesce a essere diretto ed efficace come nella miglior tradizione divulgativa. E alla divulgazione Morrone non è nuova: su Instagram è presente con l’handle kaname.midori, canale in cui da anni si occupa di sfatare falsi miti sui manga shōjo e gettare nuova luce sui tanti, troppi aspetti della cultura delle shōjo (o ragazze, termine non perfettamente intercambiabile ma ci torneremo sopra più avanti) a noi ancora oscuri.

Ad aiutarla in quest’opera di disvelamento sono i suoi studi sulla cultura giapponese e le sue ricerche nell’ambito degli shōjo studies. Morrone è laureata in Lingue e Civiltà Orientali e la sua preparazione e competenza si sentono tutte nella profondità delle ricerche e nella qualità delle fonti a cui ha attinto, per compilare questa panoramica sul mondo della cultura delle shōjo e sulla sua evoluzione – dalla prima scolarizzazione in Epoca Meiji alle riviste d’anteguerra a scopo eminentemente educativo fino ai manga shōjo del periodo a cavallo fra gli anni Cinquanta e Settanta.

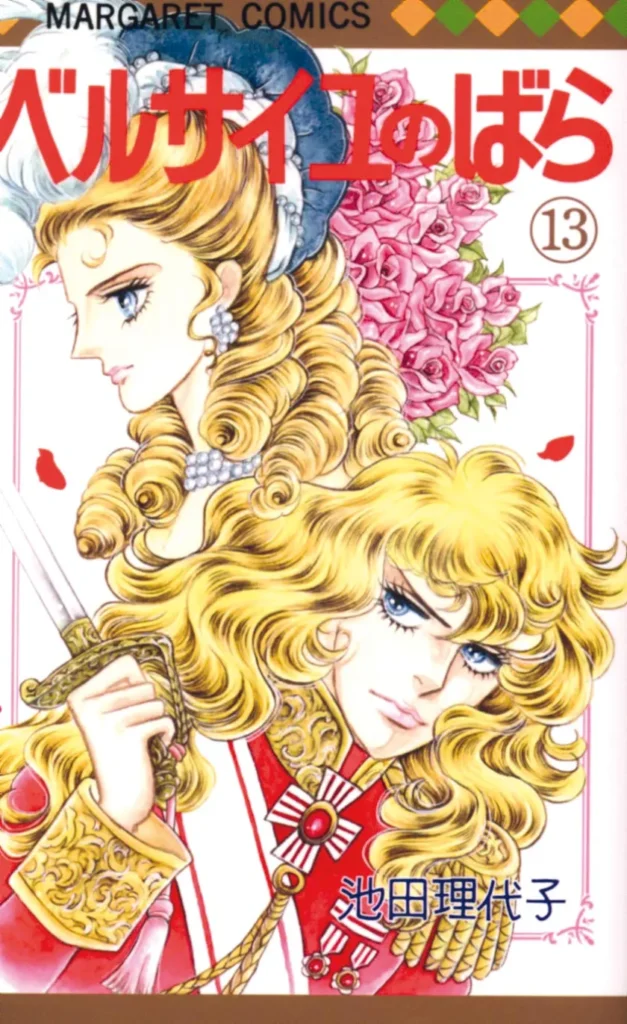

E soprattutto fino all’irruzione sulla scena delle prime mangaka donne, del Gruppo 24 e della comunità che ruotava attorno all’esperienza del Salone di Ōizumi. Fra i suoi ranghi si annoveravano nomi come Moto Hagio, Keiko Takemiya e Riyoko Ikeda – tutte autrici che hanno lasciato un segno permanente non solo nella cultura del loro tempo ma anche in quella delle generazioni successive.

Dalle riforme scolastiche alle rivoluzioni culturali

L’immediata fama riscossa da Tezuka nel panorama del fumetto giapponese contemporaneo ha contribuito alla sua consacrazione quale “progenitore” dello shojo manga, oscurando tuttavia la storia del target e degli autori che lo hanno preceduto e accompagnato nella sua evoluzione.

Shōjo Bunka. La culturale delle ragazze in Giappone dalla riforma scolastica del 1872 al Salone di Ōizumi, Ludovica Morrone, Società Editrice La Torre, Caserta, 2025, p. 65

Morrone rifugge le semplificazioni tipiche di una certa letteratura appassionata ma superficiale sul mondo del fumetto giapponese. Lo dimostra il paragrafo dedicato al “dio dei manga”, Osamu Tezuka, e all’erronea e affrettata concezione che quest’ultimo fosse stato il creatore – fra le altre cose – anche del manga shōjo.

D’altronde “Shōjo Bunka” non vuole né creare classifiche né stabilire primati, quanto offrire una contestualizzazione che aiuti il lettore a comprendere come è nata e come si è evoluta la “cultura delle ragazze” in Giappone, quanto peso abbiano avuto su di essa le riviste shōjo d’anteguerra e i manga shōjo dagli anni Cinquanta in poi e che ruolo abbiano giocato nella Shōjo Kakumei (“la rivoluzione delle ragazze”) gli autori e i mangaka uomini prima e le mangaka donne poi.

Ognuno dei quattro capitoli in cui si articola il saggio si apre con una premessa storica e politica del periodo in oggetto. Questo permette a Ludovica Morrone di mostrarci come le diverse riforme scolastiche abbiano inciso sulla formazione di una cultura fra le bambine e le ragazze giapponesi, abbattendo paletti e contemporaneamente creandone altri, prima di giungere a un’equiparazione del percorso scolastico di uomini e donne, completa sulla carta ma non in una società ancora piagata da preconcetti.

Poste le fondamenta di questo inquadramento storico, politico ed economico, Morrone si addentra prima di tutto nella disamina del mondo editoriale giapponese: non solo ne mostra i cambiamenti ma ci fa toccare con mano il peso che le case editrici hanno sempre avuto sul lavoro dei loro autori e delle loro autrici. E poi si concentra sul presentarci i protagonisti e le protagoniste di questa rivoluzione culturale: illustratori, scrittori, mangaka che hanno formato e direzionato il gusto di diverse generazioni di lettrici.

L’analisi di Morrone non si limita solo alla loro biografia ma scende nel dettaglio stilistico delle rivoluzioni estetiche, di sceneggiatura, di narrazione e di contenuti, che dimostrano perché è importante concentrarsi su quest3 artist3 e sulle loro opere.

Storie di shōjo per le shōjo e volute dalle shōjo

L’aspetto più affascinante di questo saggio è il focus sulla “cultura delle shōjo”, il modo approfondito in cui ci accompagna per mano in un mondo che è stato intrecciato, tessuto e rifinito dalle opinioni delle lettrici; dall’intenso scambio di lettere fra queste ultime prima con i direttori editoriali e poi con le autrici delle loro storie preferiti; dalla creazione di comunità, rafforzate da eventi speciali, incontri e discussioni fra le lettrici stesse. E tutto questo, sorprendentemente, accadeva ben prima degli albori di Internet e della costruzione di una rete comunicativa globale.

Il peso specifico che le lettrici di riviste e manga shōjo hanno avuto sullo stesso materiale da loro consumato, influenzandolo con le loro proteste e i loro incoraggiamenti, è importante e persino inaspettato per chi non conosce questo mondo. Aver puntato i riflettori su questo aspetto mutuale della comunità shōjo è un merito della intensa ricerca di Morrone, sempre attenta a ricordarci l’approccio trasformativo e arricchente di una comunità di lettrici che non si è mai limitata passivamente a subire ciò che leggeva.

Una comunità composita e con un range d’età molto vario. Come ci tiene a spiegare l’autrice del saggio fin dalle prime pagine:

Il termine shōjo si riferisce ad un arco temporale specifico della crescita della bambina-ragazza che comprende quello della fanciullezza e dell’adolescenza.

Shōjo Bunka. La culturale delle ragazze in Giappone dalla riforma scolastica del 1872 al Salone di Ōizumi, Ludovica Morrone, Società Editrice La Torre, Caserta, 2025, p. 9

E, come scopriremo più tardi nella lettura, composita è questa comunità anche perché le storie a essa indirizzate si sono complessificate e approfondite al punto che sulla stessa rivista potevano convivere serie rivolte a ragazzine e serie con contenuti apprezzati da donne adulte e scolarizzate.

In conclusione, “Shōjo Bunka. La cultura delle ragazze in Giappone dalla riforma scolastica del 1872 al Salone di Ōizumi” è un saggio molto valido, rigoroso nelle fonti e scorrevole nella lettura. È, soprattutto, un viaggio in un mondo che merita più attenzione e considerazione, reso avvincente dal modo in cui l’autrice ha saputo raccontare la vertiginosa evoluzione della cultura shōjo: dalle prime riviste, pensate per educare le lettrici a diventare “brave mogli, buone madri” (ryōsai kenbo), a serie manga come “Le Rose di Versailles” di Ikeda, che mette in discussione i pregiudizi di genere e il classismo, spingendo quelle stesse lettrici a pensarsi e ripensarsi nella società in cui vivono.

Non posso che consigliarne caldamente la lettura e invitare chi lo farà a seguire anche il profilo Instagrama di Ludovica Morrone, alias kaname.midori. Con la speranza di tornare presto a leggere un suo scritto!

Correlati

Scopri di più da The Flamingo Strikes Back

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.