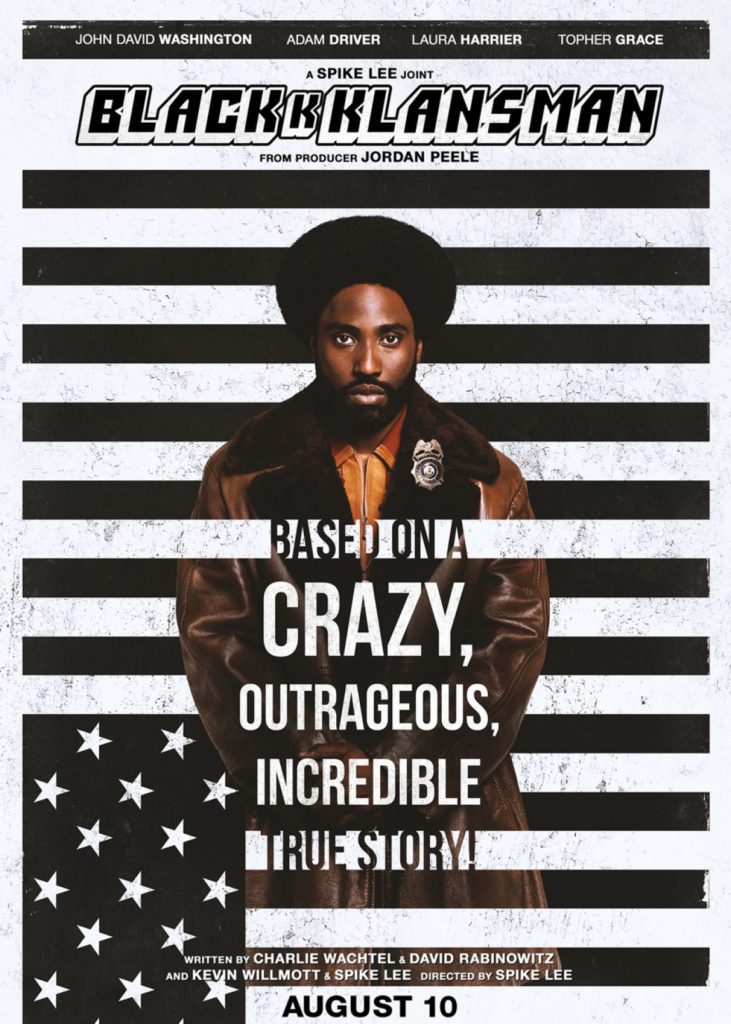

Quel 1972 intollerante e razzista che assomiglia troppo al 2020

Nella prima parte di BlacKkKlansman c’è un momento in cui, dopo un comizio organizzato dall’Unione Studentesca Nera del Colorado College, l’auto in cui viaggia la presidente dell’Unione, Patrice Dumas (Laura Harrier), e uno dei fondatori del movimento del Black Power e membro di spicco delle Pantere Nere, Kwame Ture (Corey Hawkins), viene fermata dalla polizia di Colorado Springs. Insulti razzisti, molestie, minacce con la pistola puntata alla faccia sono quello che segue – insieme al senso, bruciante, di impotenza di questi giovani neri che nulla possono fare per ribellarsi ai “difensori dell’ordine”, pena rischiare di morire.

Una manciata di minuti più tardi Ron Stallworth (David Washington), protagonista del film e primo poliziotto nero del distretto di Colorado Springs, chiede ai due colleghi con cui sta svolgendo la sua indagine sotto copertura, Flip Zimmerman (Adam Diver) e Jimmy Creek (Michael Buscemi), se il poliziotto che ha insultato e molestato Patrice sia l’infame agente Andy Landers (Fred Weller). Quelli, quasi con una scrollata di spalle, rispondono che il collega, in passato, ha ucciso un ragazzo nero in città, giustificandosi con la storia che avesse una pistola.

Sanno anche loro che molto probabilmente non era vero ma di fronte alle accuse di Ron di averlo coperto, rispondono freddamente che non sarebbero mai andati a fare la spia dal capo, perché sono tutti parte di una “famiglia” e devono proteggersi a vicenda. Ron commenta amaramente che quel modo di parlare fa pensare al linguaggio di ben altra Organizzazione.

L’Organizzazione è il nome “perbene” con cui viene definito il famigerato Ku Klux Klan, una delle associazioni più razziste e violente della storia degli Stati Uniti. L’anno è il 1972 ma bastano già questi pochi accenni a far capire che BlacKkKlansman è più dolorosamente attuale che mai.

Spike Lee è incazzato e ha ragione da vendere

BlacKkKlansman è la penultima opera, in ordine di tempo, del regista afro-americano Spike Lee, uno che è sempre stato molto ma molto incazzato per le condizioni subalterne in cui sono costretti a vivere gli afro-americani. E come dargli torto? Gli eventi delle ultime settimane hanno reso spaventosamente attuali tutte le frizioni, le storture, le ingiustizie, le ipocrisie del sistema sociale, economico, politico, civile degli Stati Uniti.

Hanno reso attuale o forse, più che altro, hanno riportato agli onori della cronaca una situazione che non ha mai smesso di essere attuale. Una situazione patologica che in maniera strisciante – perché media e élite illuminate bianche facevano orecchie da mercante – è sempre esistita da quattrocento anni negli USA e che nemmeno decenni di lotte e agitazioni, dagli anni Sessanta in poi, sono riuscite a risanare (come spiega, tra le altre cose, Elizabeth Hinton in questo articolo del NYT).

Va subito messa in chiaro una cosa: BlacKkKlansman è un film ben fatto. È ben girato e ben montato, ha una colonna sonora originale che sottolinea con tutto il suo carico emozionale i momenti più complessi della storia e si fonde con le canzoni dell’epoca in maniera armoniosa (a un certo punto spuntano fuori pure gli Emerson, Lake & Palmer). Molti dei dialoghi fra i personaggi si svolgono in stanze strette, fra le scale o fra gli scaffali degli archivi del commissariato, nei seminterrati inzeppati di armi e simboli razzisti delle case “perbene” dei bianchi membri del Ku Klux Klan, nei piccoli locali cittadini, rendendo a perfezione la sensazione asfissiante che si respira in una popolosa città dell’Ovest razzista, che finge di essere liberale e progressista (come dimostra il tentativo di accogliere afro-americani fra i ranghi della polizia locale).

BlacKkKlansman è tratto da una storia vera, la storia vera di Ron Stallworth, che si arruolò come primo poliziotto nero a Colorado Springs e si infiltrò fra i ranghi del Ku Klux Klan. Lui gestiva i contatti telefonici, mentre un collega bianco andava di persona ai raduni dell’associazione. Spike Lee prende il libro di Stallworth, lo trasforma in un film e non risparmia nessuna stoccata a un sistema malato: dove la polizia è connivente con i “cattivi”, quelli del Ku Klux Klan; dove lo stesso Stato americano è avvelenato fino ai più alti livelli da personaggi che hanno la tessera di questa organizzazione; dove Patrice sottolinea più volte a Ron che la sua presenza fra i “pigs”, i “maiali”, i poliziotti è contraddittoria. Perché il sistema non si può cambiare dall’interno, spiega, non quando è così marcio. Il sistema va abbattuto e ricostruito dalle fondamenta, prosegue citando studi e riflessioni che oggi sono più attuali che mai. Siamo proprio in un momento in cui il dibattito pubblico statunitense (e non solo quello) si infiamma, diviso fra chi vuole semplicemente togliere fondi alla polizia e chi vuole smantellare quest’organo di controllo, per creare un corpo di protezione dei cittadini completamente diverso.

BlacKkKlansman è anche garanzia di trovarsi davanti a un prodotto – che ha molto del documentario sociale – che non soffre del male da cui sono afflitti pressocché tutti i film raccontati da registi bianchi: il complesso del “white saviour”, del salvatore bianco che agevola e legittima la lotta del “povero afro-americano”, trasmettendo il messaggio che le minoranze oppresse statunitensi mai potranno liberarsi dal giogo imposto loro dai bianchi, senza ricorrere al beneplacito da quegli stessi bianchi graziosamente concesso.

Tutt’altro.

Ron Stallworth, che dal suo contatto con Patrice e con l’Unione Studentesca Nera riceve un’epifania sul suo ruolo nella polizia e nella società, si trova costretto ad educare il collega Flip. Flip è ebreo ma “white passing”, ovvero uno di quegli appartenenti alle minoranze che, in virtù del loro aspetto, possono farsi passare per bianchi WASP, anglosassoni protestanti dal “sangue puro”. Il contatto col razzismo vittimista dei membri del KKK e soprattutto con un personaggio viscido e ossessionato da teorie del complotto come l’anti-semita Felix Kendrickson (Jasper Pääkkönen), spinge anche Flip a interrogarsi sul perché ha sempre nascosto agli altri la verità sulle sue origini. Sul perché ha speso tanta parte della sua vita a farsi passare per bianco.

Anche la lingua è uno strumento di oppressione

BlacKkKlansman è una riflessione amarissima sui rapporti di forza ingiusti fra le varie etnie che popolano gli Stati Uniti. È un film dal doppiaggio italiano davvero buono ma che consiglio di rivedere, dopo, in inglese. Prima di tutto, certo, per le interpretazioni. La rabbia, il senso di impotenza, la paura ma anche l’orgoglio di essere neri nonostante l’oppressione sistemica, traspaiono in maniera commovente dalla voce ruggente di Corey Hawkins mentre nei panni di Kwame Ture arringa la folla di giovani studenti neri, ma anche da quella spezzata di Harry Bellafonte, che come Jerome Turner racconta il linciaggio di Jesse Washington. Sono protagonisti di due delle scene forse più potenti del film.

La prima mostra, con la costante sovrapposizione dei volti – tutti diversi, tutti attenti, tutti concentrati – dei giovani ragazzi afroamericani che affollano il comizio, la loro presa di coscienza, la consapevolezza che la lotta potrebbe diventare anche violenta, se si è impantanati in un sistema che a malapena ti tollera e volentieri lascia fare quelli che vogliono sopprimerti. La seconda è una lunga sequenza di racconto che si intreccia alla cerimonia di investitura dei nuovi membri del KKK, un contrasto agghiacciante fra un popolo la cui tortura e la cui soppressione pubblica diventano “spettacolo” per una folla di bianchi perbenisti e i suddetti bianchi – più o meno perbenisti – che si sentono oppressi, se gli viene sottratta la possibilità di uccidere e perseguitare a loro piacimento, mentre si vestono di abiti assurdi e inquietanti.

E poi ci sono Washington e Diver, entrambi intensi, così come spettacolarmente ributtanti sono tutti i personaggi che popolano l’inquietante sottobosco dei membri del KKK, con una speciale menzione d’onore a Jasper Pääkkönen, che rende il suo Felix strisciante, folle, insopportabile, arrogante e inutilmente violento al punto giusto – il punto che fa comprendere quanto insensati siano i comportamenti crudeli di chi si identifica con un gruppo il cui unico motivo di esistenza è distruggere chi è diverso. Prima i neri, poi gli ebrei, poi chissà chi altro.

Ma, soprattutto, Spike Lee disegna una mappa fin troppo onesta del linguaggio dell’oppressore. L’inglese americano che parlano tutti i personaggi del film è intessuto fittamente di insulti ed epiteti razzisti a ogni piè sospinto. Non soltanto il famigerato e disgustosamente celebre “nigger”, ma anche tutta una serie di soprannomi odiosi affibbiati letteralmente a chiunque non sia un bianco anglosassone protestante eterosessuale. Abbiamo “kike”, la parola che Felix usa più volte per insultare gli ebrei; poi ci sono “mick” (dispregiativo per gli irlandesi); “spick” (dispregiativo per ispanici); “chink” (dispregiativo per le persone asiatiche); “dago” (insulto etnico per persone spagnole, portoghesi e italiane, sì, ci siamo anche noi, ovviamente). C’è “fag”, per insultare i gay (insulto che si becca anche David Bowie).

E poi c’è una galassia infinita di insulti pensati apposta per i neri. “Toad” è l’appellativo spregiativo con cui ci si riferisce ai criminali afro-americani; “coon” è uno degli insulti più usati per definire i neri (c’è persino un gioco di parole di pessimo gusto su Martin Luther King, con questa parola); c’è “spook” e l’elenco potrebbe continuare ancora. Anzi, è lo stesso Ron Stallworth, in una telefonata con David Duke (Topher Grace), a snocciolare la lunga lista di epiteti offensivi che Duke ha usato per definire gli afroamericani, prima di replicare con una selva di insulti molto creativi, che non sono razzisti ma solo l’espressione di sincero sfogo di un uomo stanco di farsi insultare per il colore della sua pelle.

Il Ku Klux Klan alla Casa Bianca

Ah, già, David Duke. Gran Maestro e Presidente Nazionale del Ku Klux Klan, è non solo un personaggio chiave dell’inchiesta di Ron Stallworth – che telefonicamente intrattiene una conversazione lunga mesi con lui. Qui bisogna fare una piccola digressione, perché un’altra particolarità della lingua originale, che in italiano inevitabilmente si perde, è la lingua che parlano gli afro-americani. Come Duke ci tiene a sottolineare, lui si ritiene in grado di riconoscere un bianco da un nero ascoltando solo la sua voce: gli afro-americani, infatti, parlano il jive, un dialetto che Duke cerca di mimare molto scioccamente, senza rendersi conto che l’uomo dall’altra parte del telefono è un afro-americano che, come tutti gli altri, è perfettamente in grado di parlare un inglese privo di inflessioni.

Duke, durante una delle loro conversazioni telefoniche, cita persino Via Col Vento, parlando della sua domestica nera, Pinky, che definisce la sua “Mami”, ovvero la schiava nera che deve sottostare ai capricci di Rossella O’ Hara. Bisognerebbe fare un discorso a parte su come questo film abbia contribuito a rafforzare la visione romanticizzata e falsata degli Stati Confederati e dello schiavismo durante la Guerra di Secessione ma è Duke stesso – riecheggiando non poche argomentazioni sentite proprio in questi giorni – a nobilitare il film, liquidando il tutto con il fatto che Hattie McDaniel, con la sua interpretazione di Mami, abbia persino vinto un Oscar per quella interpretazione.

(La scena di Via Col Vento, che mostra i soldati confederati feriti e distesi a terra in Georgia, apre anche il film e viene usata da Kennebrew Beauregard, per esprimersi contro le minoranze e l’integrazione razziale negli USA)

David Duke è un bianco razzista “bravo”, uno di quelli ipocriti e ben vestiti che non minaccia attentati e non gira col fucile in pugno, ma vuole soltanto “riprendersi l’America” (Make America Great Again?). Uno che sta lavorando per ripulire la reputazione del KKK – da qui l’ostinazione a definirlo in maniera neutra “L’Organizzazione” – perché venga accettato come un interlocutore di tutto rispetto anche dalle più alte sfere politiche. Il sogno, un giorno, è poter piazzare uno dei suoi dentro la stessa Casa Bianca. Tutto questo lo spiega il sergente Trapp (Ken Garito) a un incredulo Ron Stallworth, che ha ancora troppa fiducia nel sistema per pensare che sia marcio fino a quei livelli.

Questa conversazione, intrecciata a voce bassa fra le scale della stazione di polizia, va ben tenuta a mente. Spike Lee arriva alla fine del film e ci consegna un finale dolce-amaro (l’attentato terroristico del KKK ai danni di Patrice viene sventato ma il gruppo di Stallworth, che ha portato a questo successo, viene sciolto, molto probabilmente per aver pestato i piedi ai membri del KKK sbagliati).

Poi, non contento, fa sì che sia il presente a bussare alla porta dell’appartamento in cui Ron e Patrice stanno ancora discutendo sul senso di continuare ad appartenere alla polizia, mentre si lotta per i diritti degli afroamericani. E quando i due sbirciano dallo spioncino della porta, dall’altra parte c’è il 2017. Dall’altra parte ci sono le riprese, verissime, crude, dolorose, di Charlottesville il 12 agosto del 2017, quando la città fu dilaniata dagli scontri fra i razzisti, neonazisti e membri del KKK riuniti nel corteo Unite the Right Rally e i contro-manifestanti anti-razzisti – non solo afro-americani – che cercarono di fermare l’indegno corteo.

In quegli scontri perse la vita Heather Haye, investita dall’auto di uno di quelli che Donald Trump, come viene mostrato dall’impietoso montaggio di Lee, definiva “bravi ragazzi”. Subito dopo c’è uno stacco e a parlare è il vero David Duke, orgoglioso di avere un presidente del genere, che incarna i veri valori dell’America bianca, quella che “ha fondato” gli Stati Uniti (sul genocidio dei Nativi Americani e sulla deportazione e lo sfruttamento degli schiavi africani, andrebbe ricordato a questo signore). Il parallelo è agghiacciante ma ancora di più la conclusione, di un film che si chiude con un’immagine della bandiera americana messa a testa in giù, che lentamente diventa bianca e nera.

Gli Stati Uniti d’America sono, ancora e sempre, un Paese potentemente razzista. Un Paese che condanna gli oppressi che si ribellano (vedi alla voce: lo scandalo di tanti, troppi giornalisti bianchi – sia statunitensi che europei di fronte ai saccheggi e alle reazioni dei manifestanti alla violenza della polizia) ma che non muove un dito, quando bande forsennate e armate fino ai denti di bianchi razzistissimi protestano perché si sentono oppressi: nella loro possibilità di fare del male, stando alla rabbia ingiustificata con cui hanno preteso di tornare dal parrucchiere e strapparsi la mascherina, invadendo anche il Campidoglio di Lansing con le armi in pugno, alla faccia di una pandemia che non è mai uscita dalla Fase 1.

Insomma, BlacKkKlansman è un film che va visto. È un film bello, doloroso e crudele ma anche un documento storico importante, che ci ricorda cosa eravamo e cosa ancora siamo, per costringerci a riflettere che la lotta non è ancora finita, che ci vorranno ancora anni, decenni per riparare una società così profondamente piagata da ingiustizie e elitismi. Adesso, però, non si può più rimandare. Non possiamo risvegliarci, fra altri quarantotto anni, e scoprire che nulla è cambiato e che siamo ancora fermi al punto di partenza, mentre tanti, piccoli David Duke ci raccontano che i veri oppressi sono i maschi bianchi eterosessuali, che non possono più godere del privilegio di schiacciare gli altri.

Perché in una vera democrazia non esistono privilegi, solo diritti. E quelli devono appartenere a tutti. Sempre.

Correlati

Scopri di più da The Flamingo Strikes Back

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.